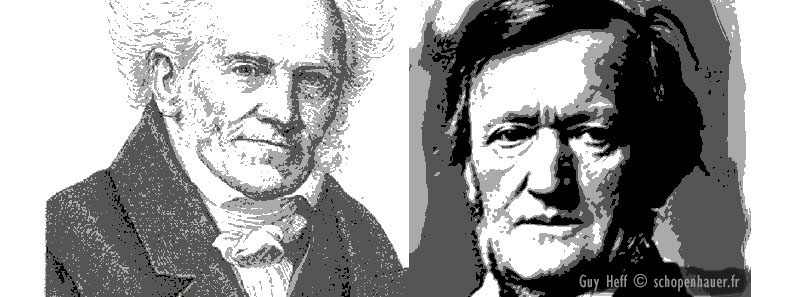

Wagner, un admirateur enthousiaste

Schopenhauer trouva, en 1854, un admirateur inattendu et très enthousiaste dans le compositeur Richard Wagner. Sans faire de Wagner un pessimiste par nature, on peut dire qu'à aucune autre époque de sa vie il n'était mieux préparé à comprendre et à s'approprier les théories de Schopenhauer. Il était alors occupé de sa trilogie des Nibelungen, dont l'exécution fut souvent interrompue, dont le plan changea plusieurs fois, mais qui devait montrer, sous quelque forme que ce fut, l'extinction d'une race de dieux, c'est-à-dire la fin d'un monde. La réaction qui avait suivi le mouvement révolutionnaire de 1848, l'avait forcé à s'exiler. Il vivait à Zurich, au milieu d'un petit groupe d'amis, tels que le poète Herwegh, le romancier Gottfried Keller, le philologue Ettmüller, le journaliste Wille, mais loin de ses relations et de ses intérêts d'artiste. Tannhäuser et Lohengrin se jouaient en Allemagne sans lui, et souvent autrement qu'il ne l'aurait voulu. Il avait des moments de découragement, de désespoir. Au mois de mars 1853, il écrivait à Franz Liszt : « Je ne vis guère qu'auprès de toi et loin du lieu que j'habite. Ma vie n'est qu'un rêve, et quand je me réveille, c'est pour souffrir. Rien ne me tente ni ne m'attache, ou ce qui me tente et m'attache est loin de moi. Comment ne tomberais-je pas dans la plus profonde mélancolie ? » Et un peu plus tard : « Aucune des dernières années n'a passé sur ma tête, sans que je me sois vu plus d'une fois face à face avec la résolution suprême d'en finir. Tout dans mon existence n'est qu'effondrement et ruine. Je n'ai plus la foi, et quant à l’espérance, il ne m'en reste qu'une, celle de dormir d'un sommeil si profond, si profond que tout sentiment de la misère humaine soit anéanti en moi. Ce sommeil, je devrais bien pouvoir me le procurer : cela n'est pas bien difficile. On ne peut considérer le monde qu'avec mépris ; aucun espoir, de lui demander aucune illusion pour notre cœur. Il est mauvais, mauvais, foncièrement mauvais. »

C'est dans cette disposition d'esprit que Wagner reçut des mains de Herwegh Le Monde comme volonté et comme représentation, où il trouverait, disait son ami, des idées analogues à celles qui faisaient le fond de sa trilogie. Il rend compte, dans une lettre à Liszt, de l'impression que le livre lui produisit : « Je suis pour l'instant exclusivement occupé d'un homme qui m'est apparu dans ma solitude comme un envoyé du ciel : c'est Arthur Schopenhauer, notre plus grand philosophe depuis Kant, dont il a le premier, selon son expression, développé la pensée jusqu'au bout. Les professeurs allemands l'ont prudemment ignoré pendant quarante ans, et il vient seulement d'être découvert, à la honte de l'Allemagne, par un critique anglais. A côté de lui, quels charlatans que les Hegel et consorts ! Sa pensée maitresse, la négation finale du vouloir vivre, est d'un sérieux terrible ; mais c'est l'unique voie du salut. Naturellement, cette pensée n'a pas été nouvelle pour moi, et, en général, on ne saurait la concevoir, si on ne l'a déjà portée en soi-même. Mais c'est ce philosophe qui me l'a d'abord révélée avec une entière clarté. Quand je me reporte aux orages qui m'ont secoué, aux efforts convulsifs avec lesquels je me cramponnais malgré moi à l'espérance de vivre, quand aujourd'hui encore la tempête se déchaîne dans mon sein, j'ai pourtant un quiétif qui, dans mes nuits d'insomnie, m'aide à trouver le repos : c'est l'aspiration sincère et profonde vers la mort, vers la pleine inconscience, le non-être absolu, l'évanouissement de tous les rêves, l'unique et suprême délivrance. »

Ces derniers mots semblent détachés du drame de Tristan et Iseult. C'est, en effet, en 1854 et sous l'influence de Schopenhauer que ce drame fut conçu. Sur un point seulement Wagner différait de Schopenhauer : il pensait que l'amour, dans sa forme héroïque, tel qu'il le représentait dans ses deux personnages principaux, loin d'être une expression de l'énergie volontaire, pouvait mener, par le mépris de tous les autres biens de la vie, à la négation du vouloir vivre. Il songea même plus tard à développer son idée dans une lettre qu'il destinait à Schopenhauer, et qui aurait pu devenir le point de départ d'une correspondance intéressante, mais qui n'a jamais été envoyée.

Au reste, si des relations plus étroites avaient pu s'établir entre ces deux hommes, on pourrait dire entre ces deux volontés également absolues, ils se seraient trouvés en désaccord sur d'autres points encore. Quand Richard Wagner chargea, en 1854, un de ses amis de remettre en son nom un exemplaire de l'Anneau du Nibelung, « comme témoignage d'admiration et de reconnaissance, au grand philosophe », celui-ci lui fit répondre : « Faites part de mes remerciements à votre ami, et dites-lui en même temps de laisser là la musique ; il a plus de talent pour la poésie. Moi, Schopenhauer, je reste fidèle à Rossini et à Mozart. » Schopenhauer, en musique comme en poésie, était un classique à la manière de Goethe.

Au reste, il ne connaissait probablement de Wagner que le Vaisseau-Fantôme, qu'il avait vu jouer, peut-être imparfaitement, à Francfort. Wagner ne lui garda pas rancune, comme le prouve la lettre qu'il écrivit au peintre Lenbach, quand celui-ci lui envoya le portrait de Schopenhauer pour sa villa de Bayreuth « Le voilà vivant devant nous, source d'idées profondes et claires. J'espère, pour l'avenir de la civilisation, que le temps viendra où Schopenhauer sera la loi de notre pensée et de notre connaissance. »